| Poll liegt südöstlich von Köln ,direkt am Rhein und hat heute ca. 12000 Einwohner. Wenn man heute Kölner | ||||||||||||

| Bürger fragt, was man so über Poll weiß, dann fallen meistens die Schlagworte : | ||||||||||||

| Poller Köpfe = Rheinbefestigung aus dem Mittelalter um den Fluß in seinem Bett zu halten. | ||||||||||||

| ( Wichtig für Köln und den Rheinhandel ) | ||||||||||||

| Poller Wiesen = Sie dienten früher den Bauern als Weidegrund und waren die Grundlage für die | ||||||||||||

| Milchwirtschaft. | ||||||||||||

| Heute ist hier ein bekanntes Naherholungsgebiet mit dem schönsten Blick auf die | ||||||||||||

| Stadt Köln. | ||||||||||||

| Poller Milchmädchen = Die Milch , die man auf den Poller Bauernhöfen erzeugte, wurden von den | ||||||||||||

| Poller Milchmädchen mit den so genannten Milchnachen bzw. Milcheseln nach Köln | ||||||||||||

| gebracht und dort verkauft. | ||||||||||||

| Poller Maifisch = Neben dem Ackerbau und der Milcherzeugung ,war der Fischfang ein besonders | ||||||||||||

| wichtiger Erwerbszweig. Die bekanntesten Fischarten waren damals der Maifisch | ||||||||||||

| und der Salm. | ||||||||||||

| Poll hat bis heute seinen ländlichen Charakter behalten, was man unschwer an den zahlreichen kleinen alten | ||||||||||||

| Fischerhäuschen erkennen kann. | ||||||||||||

|

Kleiner Ausflug in die Vergangenheit von Poll |

||||||||||||

| 1. historische und politische Verhältnisse : | ||||||||||||

|

Die ersten Anzeichen menschlicher Ansiedlung im Siedlungsgebiet des | |||||||||||

| Rheinlandes und im Kölner Raum stützen sich auf archäologische Funde, die man verschiedenen Epochen zuordnen kann : | ||||||||||||

| • ca. 3000 Jahre v. Chr. : Bandkeramische Kultur. | ||||||||||||

| Funde eines Dorfes bei Köln - Lindenthal | ||||||||||||

| • ca. 2000 Jahre v. Ch. : Glockenbecherkultur | ||||||||||||

| Funde im Fühlinger See | ||||||||||||

| • um 1200 Jahre v. Ch. : Urnenfelderkultur | ||||||||||||

| Gräberfeld im Kölner Süden. In der Nähe | ||||||||||||

| des Bonntores. | ||||||||||||

| • um 500 Jahre v. Chr. : Eisenzeit | ||||||||||||

| In der so genannten Eisenzeit wurden die | ||||||||||||

| Hügelgräber bei Köln - Dellbrück angelegt. | ||||||||||||

| • um 100 Jahre v. Chr. : Aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. wurden | ||||||||||||

| keltische Siedlungsspuren in der Nähe des | ||||||||||||

| heutigen Domhügels gefunden. | ||||||||||||

|

||||||||||||

| Als die römischen Truppen an den Rhein kamen, verpflanzten sie die Ubier | ||||||||||||

| aus dem Rechtsrheinischen in das Gebiet des heutigen Köln. | ||||||||||||

| Ansiedlungen in der Nähe des rechten Rheinufer ließen sie aus | ||||||||||||

| Sicherheitsgründen nicht zu. (fast genau gegenüber des Poller Rheinufers | ||||||||||||

| lag nämlich u.a. das römische Flottenkastell Alteburg . | ||||||||||||

|

Im 5. Jahrhundert verdrängten die Franken die bis dahin herrschenden | |||||||||||

| Römer aus der Rheinregion. | ||||||||||||

| Aus dem Jahre 431 wird schon von größeren Frankensiedlungen in | ||||||||||||

| Deutz berichtet. Um die gleiche Zeit muß es auch schon fränkische | ||||||||||||

| Bauernhöfe im Bereich Poll und Rolshoven gegeben haben, denn in | ||||||||||||

| dem damaligen Ort Rolshoven wurden Frankengräber entdeckt. | ||||||||||||

| Außer diesen Gräbern ist aber geschichtlich wenig aus dieser Zeit bekannt. | ||||||||||||

|

Im Jahre 1003 gründete der damalige Kölner Erzbischof Heribert eine | |||||||||||

| Benediktiner Abtei im Amte Deutz. | ||||||||||||

| Er stattete das Kloster mit Liegenschaften auf der rechtsrheinischen Seite aus | ||||||||||||

| und übertrug ihm den " Zehnten ". | ||||||||||||

| Der " Zehnte " war eine Art Steuer, die besagte , dass 1/10 vom | ||||||||||||

| Bodenertrag an das Kloster abgegeben werden musste. | ||||||||||||

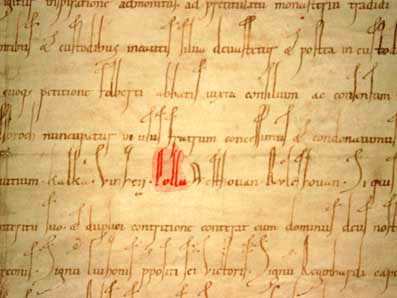

| In der Schenkungs- Urkunde ( Bild 1 ), die auf das Jahr 1003 datiert ist ,wird | ||||||||||||

| erstmalig der Ort Poll und auch der Weiler Rolshoven erwähnt. | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

Urkunde Bild 1 |

||||||||||||

| Spätere Recherchen ergaben jedoch, dass die Urkunde ( Bild 1 ) nicht aus | ||||||||||||

| dem Jahr 1003 stammte , sondern im 13. Jahrhundert erstellt wurde , | ||||||||||||

| inhaltlich aber richtig ist. | ||||||||||||

|

||||||||||||

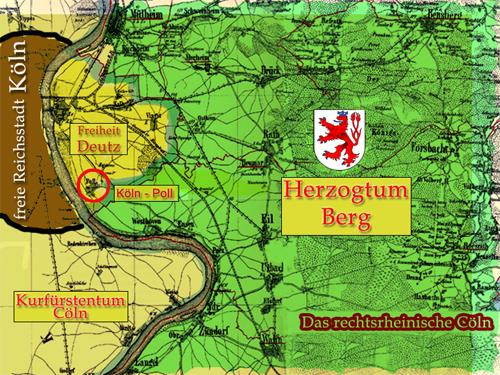

| Ca. 800 Jahre lang ( vom 11 Jh. bis zum 19 Jh. )gehörte das Fischerdorf " Poll " | ||||||||||||

| zur Freiheit Deutz und das wiederum zum Kurfürstentum Köln. ( gelbes | ||||||||||||

| Gebiet auf der Karte - Bild 2 -) | ||||||||||||

| Das änderte sich erst ,als Napoleon 1794 die Herrschaft am Rhein übernahm. | ||||||||||||

| Ab dem Zeitpunkt wechselte die politische Zuordnung bis in das 20 Jh. | ||||||||||||

| hinein nicht weniger als fünfmal. | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

Karte Bild 2 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| Ende des 18. Jh. veränderte Napoleon durch seine | ||||||||||||

| gewonnenen Kriegszüge ,die bis dahin gültigen territorialen Grenzen im | ||||||||||||

| gesamten Europa. | ||||||||||||

| So auch im Rheinland. | ||||||||||||

| Ab 1801 wurde das linksrheinische Gebiet gemäß dem Frieden von | ||||||||||||

| Luneville, Frankreich zugeordnet. (ab1804 Kaiserreich Frankreich ) - Bild 3 - | ||||||||||||

| Erst im Jahre 1810 kam auch das rechtsrheinische Gebiet durch die | ||||||||||||

| Gründung des Großherzogtums Berg - das sich aus den Herzogtümern | ||||||||||||

| Berg und Jülich / Kleve zusammensetzte - unter französische Herrschaft. | ||||||||||||

| 1.politische Veränderung : | ||||||||||||

| Die Freiheit Deutz mit Poll und weitere Orte wurde von 1803 bis 1810 | ||||||||||||

| kurzzeitig dem Herzogtum Nassau Usingen zugeschlagen und gehörte | ||||||||||||

| dadurch erstmalig zu einem anderen Landesherrn. | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

Karte Bild 3 |

||||||||||||

|

||||||||||||

| Mit der verlorenen Schlacht von Waterloo im Juni 1815 kam auch das | ||||||||||||

| Ende der Herrschaft Napoleons in Europa . | ||||||||||||

| Auf dem Wiener Kongress von 1815 wurde den Preußen als einer der | ||||||||||||

| Kriegsgewinner das Rheinland zugesprochen. | ||||||||||||

| Das Gebiet am Rhein wurde zunächst in Provinzen aufgeteilt. So entstand | ||||||||||||

| die Provinz Niederrhein mit Sitz in Koblenz und die Provinz Jülich - Kleve - | ||||||||||||

| Berg mit Sitz in Köln. | ||||||||||||

| Erst 1822 wurden die beiden Provinzen zur preußische Rheinprovinz mit | ||||||||||||

| Sitz des Oberpräsidenten in Koblenz verschmolzen. ( siehe Karte - Bild 4 - ) | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

Karte Bild 4 |

||||||||||||

| Die Preußen ließen die von den Franzosen eingeführte Gebietsaufteilung | ||||||||||||

| weitgehends bestehen und auch der Code Civil ,also die französischen | ||||||||||||

| Verwaltungs - und Rechtsvorschriften , blieben bestehen. | ||||||||||||

|

2.politische Veränderung : | |||||||||||

| Ab April 1815 kam dann , wie oben schon erwähnt , die Provinz Jülich - | ||||||||||||

| Kleve - Berg an Preußen und mit ihnen also auch die Orte Deutz , Poll , | ||||||||||||

| Kalk und Vingst. | ||||||||||||

| Als dann 1816 die Provinzen , Regierungsbezirke und Kreise festgelegt | ||||||||||||

| kam unser Poll zum Landkreis Köln. | ||||||||||||

| 3.politische Veränderung : | ||||||||||||

| Im Jahre 1845 erließ der preußische König eine Gemeindeverordnung für | ||||||||||||

| den gesamten preußischen Staat (also nicht nur für das Rheinland ) und | ||||||||||||

| damit änderte sich wieder einmal die Zuordnung. Die Orte Kalk ,Vingst | ||||||||||||

| und Poll gehörten jetzt zur Landbürgermeisterei Deutz. | ||||||||||||

| 4.politische Veränderung : | ||||||||||||

| 1888 erteilte Kaiser Wilhelm I der Stadt Köln die Eingemeindung von | ||||||||||||

| 26 Stadt - und Landgemeinden, darunter auch Poll. | ||||||||||||

| Die eingemeindeten 26 Orte waren jetzt Kölner Stadtteile. | ||||||||||||

| Durch die Engemeindung wird Köln die flächenmäßig größte Stadt im | ||||||||||||

| Deutschen Reich. Die Einwohnerzahl steigt auf über 250.000. | ||||||||||||

| 5.politische Veränderung : | ||||||||||||

| Infolge einer kommunalen Gebietsreform 1975 in NRW wird das Kölner | ||||||||||||

| Stadtgebiet auf 439 qkm vergrößert. Dadurch wächst Köln zur Millionen | ||||||||||||

| Stadt. | ||||||||||||

| Es werden in Köln Stadtbezirke eingerichtet mit eigenen Bezirksämter. | ||||||||||||

| Köln - Poll gehört jetzt zum Stadtbezirk 7, der das Porzer Gebiet umfasst. | ||||||||||||

| 2. Naturkatastrophen : | ||||||||||||

| • Der Eisgang von 1784 | ||||||||||||

| Außer den fast jährlich wiederkehrenden Hochwässer, die für die Rheinanlieger | ||||||||||||

| immer mit schwerwiegenden Folgen verbunden waren, gab es jedoch ein Ereignis, | ||||||||||||

| das aus den bis dahin bekannten Katastrophen herausragte: | ||||||||||||

| Es war der so bezeichnete Eisgang von 1784 | ||||||||||||

| Die Chronologie der Katastrophe begann mit starkem Frost der im Frühjahr 1784 | ||||||||||||

| herrschte und der den Rhein bei Köln komplett zufrieren ließ. | ||||||||||||

| Rheinaufwärts war der Fluss aber noch nicht zugefroren, so dass es bei | ||||||||||||

| Köln zu einem Eisstau kam. Die Eisschollen türmten sich vor Köln | ||||||||||||

| meterhoch auf. | ||||||||||||

| Das später einsetzende Tauwetter führte zum Eisbruch und für die | ||||||||||||

| Rheinanlieger zur Katastrophe . | ||||||||||||

| In Köln gab es mit 13,85 m ( normal ist 3,55 m ) den höchsten Wasserstand | ||||||||||||

| der je gemessen wurde und die Eisschollen pflügten sich durch die Ufer - | ||||||||||||

| landschaften und zerstörten alles | ||||||||||||

| Während Poll durch seine topographisch höhere Lage noch einigermaßen | ||||||||||||

| verschont blieb, wurde das nördlich gelegene Mülheim komplett zerstört . | ||||||||||||

| • Der Tornado | ||||||||||||

| Im August 1898 zog im Westen von Köln ein schweres Gewitter auf, das sich | ||||||||||||

| innerhalb kurzer Zeit zu einem Wirbelsturm entwickelte. | ||||||||||||

| Die wirbelnde Luftsäule drehte sich vom Westen her kommend in den Süden von | ||||||||||||

| Köln über die Orte Raderthal und Bayenthal ,dann über den Rhein direkt durch | ||||||||||||

| Poll durch und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. | ||||||||||||

| Dachstühle wirbelten durch die Luft, Giebelmauern wurden eingedrückt, sogar | ||||||||||||

| die Kirchturmspitze wurde abgehoben und landete auf dem Kirchplatz. | ||||||||||||

| Außer den enormen Sachschäden gab es auch etliche Tote zu beklagen. | ||||||||||||

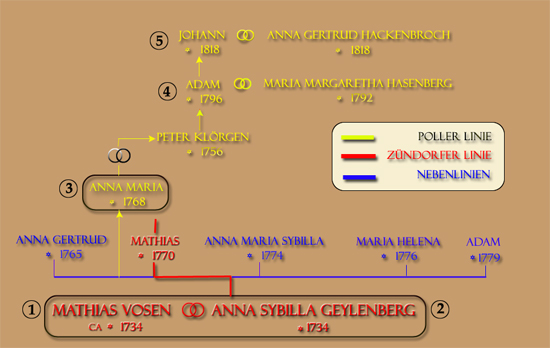

| 3. Familiengeschichte | ||||||||||||

| Meine Familiengeschichte in Bezug auf Poll wird geprägt | ||||||||||||

| • durch meine eigene Person - ich lebe seit 1973 in Poll - | ||||||||||||

| • und durch eine Urgroßtante , die 1795 nach Poll einheiratete ( siehe | ||||||||||||

| nachstehende Darstellung ). | ||||||||||||

| Weitere " Vosen's haben zwar auch in den letzten Jahrzehnten in Poll | ||||||||||||

| gelebt, ob diese jedoch zu meiner Ahnenlinie gehörten, habe ich noch nicht | ||||||||||||

| erforscht. | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

Ausschnitt Stammbaum " Poller Linie ) Bild 5 |

||||||||||||

| 1. Mathias war der älteste " Vosen " aus meiner Ahnenlinie ( Bild 5 ). Er wurde ca. 1734 in Oberzündorf | ||||||||||||

| geboren. | ||||||||||||

| Aus dem Kirchenbuch der alten Kirche St. Maria Geburt ( heute St. Michael ) geht nur hervor , dass er | ||||||||||||

| von Beruf Schiffer war. Angaben über seine Eltern sind leider nicht vorhanden. | ||||||||||||

| 2. Er heiratete 1765 eine Anna Sybilla Geylenberg aus Niederzündorf . Sie kam aus der Familie der | ||||||||||||

| Geylenbergs , die bis 1766 die Besitzer des Beyweghofes waren. Das Areal dieses Hofes zog sich | ||||||||||||

| damals vom Marktplatz - direkt am Hafen - die Enggasse hoch bis zur heutigen Westfeldgasse. | ||||||||||||

| Das ehemalige Haus der Vosen's in der Enggasse 12 ( heute Nr. 21 ) stand seinerzeit auf dem | ||||||||||||

| Grundstück des Hofes. | ||||||||||||

| 3. Zwischen 1765 und 1779 wurden sechs Kinder geboren, wovon Anna Maria die zweitälteste war. | ||||||||||||

| Anna Maria Vosen heiratete 1795 einen Peter Klörgen aus Poll. Geheiratet haben die Beiden zwar in | ||||||||||||

| Niederzündorf, gewohnt haben sie aber in Poll. | ||||||||||||

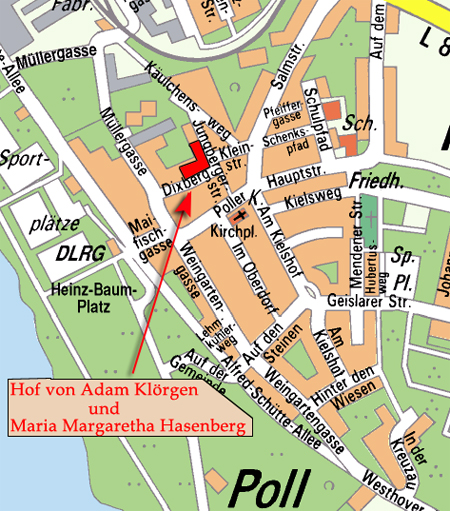

| 4. Ihr ältester Sohn Adam Klörgen heiratete 1816 eine Maria Margaretha Hasenberg. Sie war die Tochter | ||||||||||||

| von Heinrich Hasenberg dessen Vater Johann 1815 aus Rheydt/ Siegkreis kam. Ein naher Verwandter | ||||||||||||

| der ebenfalls Heinrich hieß und der auch aus Rheydt stammte baute später den Jungberg - Hof | ||||||||||||

| der sich an der Ecke Jungbergstraße und Dixberg befand ( Bild 6 ) . Ca. 130 Jahre später wurde der Hof | ||||||||||||

| von ca. 1945 bis zum Abriss in den 60er Jahren von Mathias Türk bewirtschaftet. | ||||||||||||

| 5. Wieder eine Generation weiter heiratete der Sohn von Adam Klörgen und Maria Margaretha Hasenberg | ||||||||||||

| 1843 Johann Klörgen eine Anna Gertrud Hackenbroch ( Deren Eltern waren Ludwig Hackenbroch und | ||||||||||||

| Gertrud Sieberg ). | ||||||||||||

|

|

||||||||||||

|

Karte Bild 6 |

||||||||||||